Sejak lahir, manusia sudah bergantung pada kain, mulai dari selimut lembut yang melindungi tubuh bayi hingga kain kafan yang mengiringi perjalanannya di akhir hayat. Manusia, tanpa bulu tebal untuk melindungi diri dari cuaca ekstrem, telah berupaya menciptakan pakaian yang dapat menghalau dingin, angin, hujan, dan panas.

Di daerah yang dingin, kulit hewan disamak menjadi pakaian pelindung. Sementara itu, di kawasan tropis, pakaian dibuat dari serat tanaman yang dianyam. Para ahli memperkirakan, manusia mulai menenun serat alami menjadi kain sejak era bercocok tanam, sekitar 12.000 hingga 9.000 tahun yang lalu.

Namun, tidak semua pakaian berasal dari tekstil yang ditenun. Ada juga pakaian dari serat kulit kayu, yang dikenal sebagai tapa atau fuya. Teknik ini menyebar dari Afrika hingga Kepulauan Melanesia dan Polinesia. Di Nusantara, baju kulit kayu mulai dibuat sekitar 3.500 hingga 4.000 tahun sebelum masehi oleh bangsa Austronesia.

Baju kulit kayu, yang hingga kini masih diproduksi oleh masyarakat adat di Kalimantan, Papua, dan daerah lainnya, hadir jauh sebelum tenun ikat dan batik. Ini membuktikan kekayaan warisan tekstil di Nusantara yang sangat beragam dan unik.

Peran utama perempuan

Blus tradisional yang dikenal sebagai lemba, kini menjadi salah satu koleksi berharga di Museum Nasional. Berasal dari Sulawesi Tengah, blus ini memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi. Pada masa lalu, lemba biasanya dikenakan oleh perempuan dengan status sosial terhormat dalam upacara-upacara ritual yang penting.

Lemba bukan sekadar pakaian, tetapi juga sebuah karya seni. Ragam hias yang terdapat pada blus ini—seperti kepala kerbau, tanduk, tumpal, bunga, dan belah ketupat—memiliki makna mendalam. Motif kepala kerbau, misalnya, yang tersebar di seluruh Sulawesi Tengah, melambangkan keberanian dan kebangsawanan. Sedangkan motif lainnya mencerminkan keramahtamahan dan persatuan, nilai-nilai yang penting dalam masyarakat adat di Sulawesi.

Blus ini dibuat dengan menggunakan bahan dasar kulit kayu, yang dikenal sebagai fuya. Proses pembuatannya dimulai dengan melipat fuya pada garis bahu, kemudian dijahit pada bagian lengan hingga ketiak. Teknik pemotongan dan penyambungan ini dilakukan dengan teliti agar blus tersebut tetap nyaman dan fleksibel ketika dikenakan. Kadang, beberapa lapis kulit kayu ditambahkan untuk memperkuat struktur blus. Proses selanjutnya adalah menghias blus dengan ragam motif menggunakan cat tangan.

Dalam proses pembuatannya, perempuan memainkan peran utama. Mereka bertanggung jawab mengolah kulit kayu menjadi lembaran-lembaran, sering kali diselingi dengan kegiatan mengasuh anak dan bekerja di ladang. Proses ini bisa memakan waktu berminggu-minggu. Di beberapa daerah, laki-laki turut serta dalam pemilihan dan pengumpulan bahan baku, namun pengolahan kulit kayu sepenuhnya dikerjakan oleh perempuan.

Bersaing dengan tekstil modern

Menurut catatan dua misionaris Belanda, Adriani dan Kruyt (1905), pakaian dari kulit kayu pernah menjadi pakaian utama yang digunakan hampir di seluruh Nusantara. Di antara wilayah-wilayah tersebut, Sulawesi Tengah dikenal sebagai penghasil baju kulit kayu terbaik, dengan kualitas yang sangat baik.

Kain kulit kayu yang dihasilkan, fuya, terkenal akan kehalusan dan warnanya yang putih. Produk-produk dari Sulawesi Tengah ini bahkan dikirim ke berbagai wilayah Nusantara, termasuk Bali, yang digunakan sebagai kanvas untuk lukisan tradisional.

Namun, seiring masuknya pengaruh kolonialisme dan agama-agama baru pada awal abad ke-20, tradisi ini mulai terpinggirkan. Penggunaan baju kulit kayu mulai diasosiasikan dengan kekunoan dan dianggap tidak modern. Tekstil impor mulai menggantikan baju tradisional ini, menyebabkan produksi dan pemakaiannya menurun drastis.

Meskipun begitu, di saat-saat krisis, seperti pada masa pemberontakan Kahar Muzakar dan penjajahan Jepang, penggunaan baju kulit kayu kembali marak. Ketika pasokan tekstil dari luar terhambat, masyarakat kembali mengandalkan baju kulit kayu untuk memenuhi kebutuhan sandang.

Namun, setelah masa kemerdekaan dan perbaikan ekonomi, baju ini kembali ditinggalkan. Kelemahan baju kulit kayu, seperti tidak tahan air dan mudah rapuh, membuatnya kalah bersaing dengan tekstil modern yang lebih tahan lama.

Direndam beberapa hari

Hutan adalah jantung dalam proses pembuatan baju kulit kayu. Dari sanalah ranting dan batang kayu bahan baku dikumpulkan. Kulit kayu itu bisa berasal dari pohon beringin/ara (genus Ficus), daluang (Broussonetia papyrifera), serta cempedak, nangka, dan sukun (genus Artocarpus) (Hitchcock, 1991).

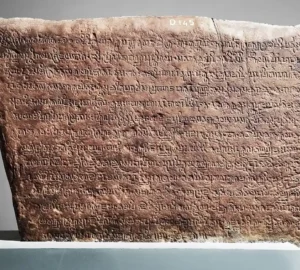

Kulit kayu yang telah dikupas lalu direndam selama beberapa hari untuk melembutkan teksturnya. Dalam proses selanjutnya, pelepah-pelepah kulit kayu lantas dipukul dengan set pemukul (disebut sebagai batu ike) yang terdiri atas beberapa fungsi, semisal untuk melumatkan, meratakan, merapatkan menghaluskan, melebarkan, menipiskan, dan menyatukan bahan.

Setelah rampung, proses selanjutnya merebus “kain” dengan ramuan tertentu. Ini dilakukan untuk menghilangkan getah dan mengawetkan helai kulit kayu. Proses pewarnaan tambahan juga dilakukan pada proses ini. Dari rangkaian proses inilah sehelai “kain” yang bertekstur semacam kertas terbentuk. Inilah bahan dasar untuk membuat berbagai bentuk busana kulit kayu: blus, sarung, ikat kepala, dan lain-lain.

Baca juga: Mahkota Siak, Kilau Kejayaan hingga Pengorbanan untuk Republik