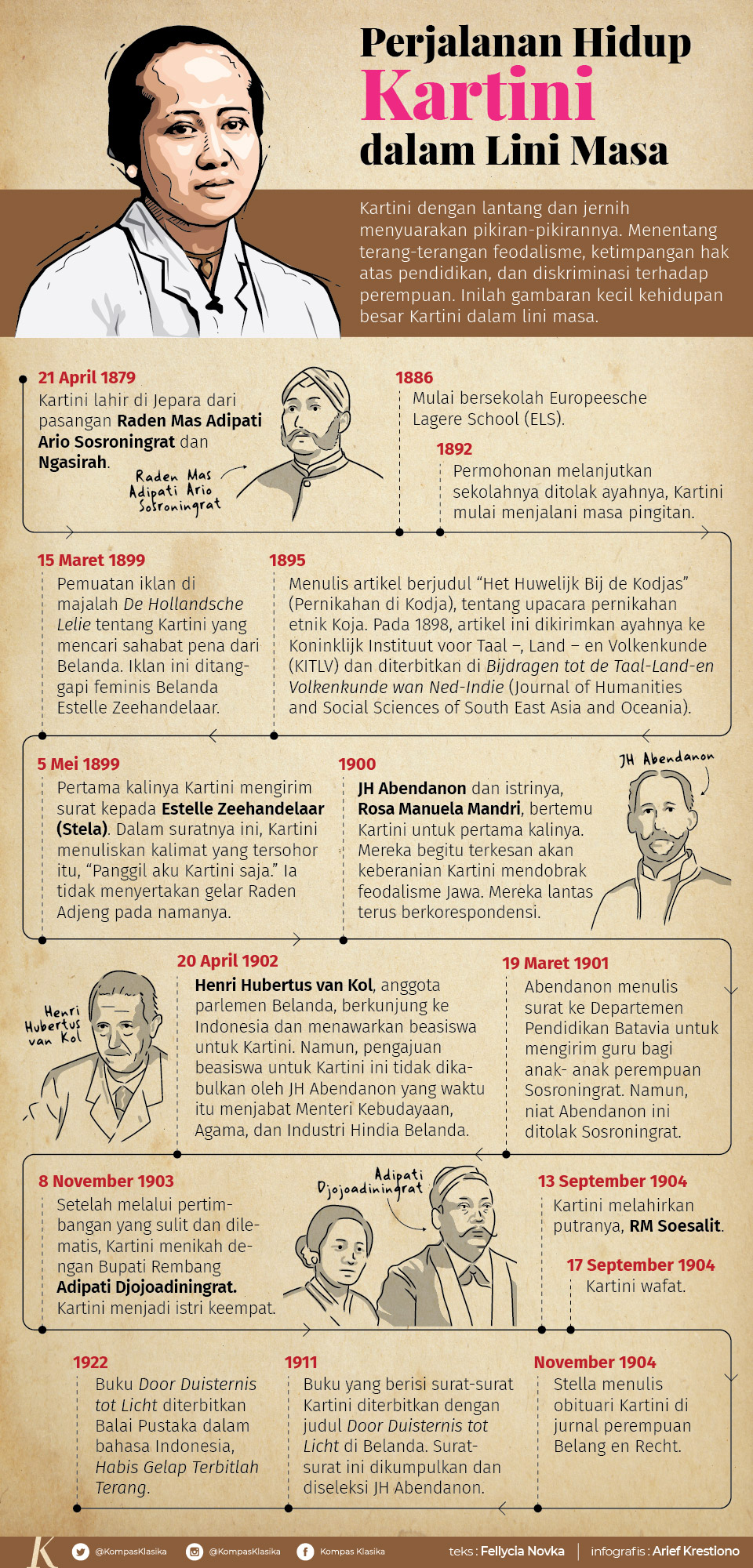

Hari itu Senin Pahing, 21 April 1879. Tangisan pertama seorang bayi perempuan terdengar di rumah Raden Mas Adipati Ario Sosroningrat. Kartini, putrinya dari istri pertamanya Ngasirah, lahir. Bayi itu tumbuh sehat dalam lingkungan privelese priyayi pada masa kolonialisme di Jepara.

Kisah Kartini sudah dimulai sejak dini. Kartini kecil belum memahami sepenuhnya dunia sekitar. Namun, diam-diam Kartini tahu ada yang mengganggu pikirannya ketika ibu kandungnya diperlakukan diskriminatif di rumahnya sendiri lantaran Ngasirah adalah selir.

Sosroningrat adalah seorang wedana ketika menikah dengan Ngasirah, istri pertamanya, pada 1872. Ngasirah bukan berasal dari kalangan bangsawan. Sementara itu, menurut peraturan Belanda, seorang wedana baru bisa menjadi bupati jika beristrikan seorang bangsawan. Sosroningrat pun menikah lagi dengan Raden Adjeng Woeryan (Moerjam) pada 1875. Beberapa tahun setelahnya, Sosroningrat menjadi Bupati Jepara.

Karena status keningratannya, RA Woeryan inilah yang kemudian dianggap sebagai istri utama (garwa padmi), sementara Ngasirah dianggap selir (garwa ampil). Sebagai selir, Ngasirah tidak tinggal di rumah utama. Ia bahkan tak diperkenankan masuk ke pendapa. Kepada ibu kandungnya, Kartini cuma boleh memanggil yu, panggilan untuk perempuan kebanyakan atau perempuan yang lebih tua.

Sementara itu, sebutan ibu hanya diperuntukkan dari anak-anak bagi garwa padmi. Kepada anak-anak kandungnya sendiri, Ngasirah harus menyebut “ndoro” (majikan). Terhadap aturan-aturan ini, kelak Kartini melawan.

Di luar aturan-aturan yang membatasinya, status sebagai ningrat memberi keleluasaan juga untuk Kartini. Kartini memiliki hak istimewa untuk bisa mencecap pendidikan. Ia sekolah di Europeesche Lagere School (ELS), sekolah jenjang pendidikan dasar, pada 1885. Di sinilah Kartini melatih kefasihan bahasa Belandanya. Waktu itu, hanya ada 11 gadis Indonesia yang belajar di ELS.

Kartini kecil gembira bisa bersekolah. Ia begitu bersemangat menyambut pengetahuan-pengetahuan baru. Matanya yang selalu ingin tahu penuh dengan pertanyaan-pertanyaan.

Suatu hari, Kartini juga dikejutkan dengan sebuah pertanyaan dari Letsy, teman sekolahnya. “Kau mau jadi apa kelak?” tanyanya. Kartini pulang membawa pertanyaan itu. Di depan ayahnya, dengan sedikit cemas Kartini mengulangnya, “Jadi apakah aku kelak?”

Ayahnya yang begitu penyayang itu tidak menjawab. Hanya tersenyum dan mencubit kecil pipi Kartini. Salah seorang abangnya yang mendengar pertanyaan itu menghampiri Kartini, lalu katanya, “Jadi apa gadis-gadis kelak? Ya, seorang Raden Ayu tentu!” Raden Ayu adalah gelar kebangsawanan seorang perempuan priyayi Jawa yang sudah menikah.

Pertanyaan itu menjadi awal kisah Kartini yang baru. Jiwa pemberontak Kartini pelan-pelan terasah. Sejak usia dini ia bersumpah tak ingin hanya menjadi Raden Ayu. Ia ingin memperjuangkan cita-cita pribadinya.

Jelajah pikiran di kamar pingitan

“Si gadis cilik berumur 12,5 tahun sekarang, dan tibalah masa baginya untuk mengucapkan selamat jalan bagi kehidupan bocah yang ceria: meminta diri pada bangku sekolah yang ia suka duduk di atasnya; pada kawan-kawannya orang Eropa, yang ia suka berdiri di tengah-tengahnya. Ia telah dianggap cukup tua tinggal di rumah, dan harus kembali takluk pada adat kebiasaan negerinya, yang memerintahkan gadis-gadis muda tinggal di rumah, hidup dalam pengucilan yang keras dari dunia luar sedemikian lama, sampai tiba masanya seorang pria yang diciptakan Tuhan untuknya datang menuntutnya serta menyeretnya ke rumahnya.”

Begitu Kartini bercerita dengan gaya orang ketiga tentang masa pingitan yang dijalaninya dalam suratnya kepada Estelle Zeehandelaar yang bertanggal 25 Mei 1899.

Keputusan ayahnya yang tidak memperbolehkannya melanjutkan sekolah ke jenjang menengah membuat Kartini sangat terpukul. Pada waktu itu, ada tradisi pingitan, memisahkan seorang gadis dari dunia luar ketika ia remaja sampai saatnya menikah. Kartini berlutut dan memohon-mohon kepada ayahnya untuk diizinkan bersekolah, tetapi ratapan itu tidak mengubah keputusan Sosroningrat. Ia terlalu takut menentang tradisi yang sudah berlaku turun-temurun.

Meski demikian, Sosroningrat diam-diam merasa bersalah juga. Di dalam hatinya, Sosroningrat bersedih mesti memupuskan keinginan putrinya yang diketahuinya amat cerdas dan kritis.

Sosroningrat lantas berupaya “menebus” kekecewaan Kartini dengan memberikan Kartini akses buku-buku dan majalah. Selain itu, kakaknya, Raden Mas Panji Sastrokartono, menjadi teman berbincang Kartini tentang beragam pengetahuan. Kartono juga mendukung gagasan Kartini soal emansipasi perempuan. Ketika libur dari sekolahnya di HBS Semarang, Kartono membawakan Kartini buku-buku dengan topik merentang dari emansipasi sampai Revolusi Perancis, juga novel-novel populer.

Kisah Kartini yang peduli kesetaraan dimulai di sini. Di kamar pingitan itu, Kartini melahap beragam buku, seperti Max Havelaar dan Surat-surat Cinta karya Multatuli, De Stille Kraacht (Kekuatan Gaib) karya Louis Coperus, dan Die Waffen Nieder (Letakkan Senjata) karya Berta von Suttner. Ia juga membaca surat kabar De Locomotief dan majalah De Hollandsche Lelie. Bacaan-bacaan itu, juga diskusinya dengan Kartono, membukakan cakrawala Kartini tentang isu-isu sosial dan politik.

Horizon berpikirnya yang kini juga kian luas membantu Kartini menemukan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya tentang dunia sekitarnya. Ia kian gelisah karena ketimpangan yang merentang antara yang ningrat dan jelata, yang tua dan muda, yang kolonial dan pribumi, juga yang perempuan dan laki-laki. Ia kian matang soal apa yang mesti diperjuangkannya, kesetaraan.

Kartini mulai berbagi mimpinya soal kesetaraan pertama-tama dengan kedua adik perempuannya, Roekmini dan Kardinah. Kartini membebaskan mereka dari unggah-ungguh, etiket yang mengharuskan orang yang lebih muda membungkuk ketika melewati yang lebih tua. Ia juga bersikeras agar mereka mengobrol dengan bahasa ngoko saja alih-alih krama inggil (tataran bahasa Jawa untuk berbicara kepada orang yang lebih tua atau superior) ketika berbicara dengan Kartini.

Berkali-kali Kartini juga kena damprat beberapa kakak laki-lakinya ketika tidak berjalan menunduk atau membungkuk di depan mereka. Terang-terangan Kartini sedang menentang feodalisme.

Bahkan, kelak kepada Ovink Soer pada 1900, Kartini menulis surat yang menggambarkan tekadnya untuk mengguncang “bangunan raksasa” feodalisme Jawa.

“Kami akan goncangkan dia, Bunda, dengan seluruh kekuatan kami, sekalipun hanya sebuah batu saja yang runtuh dan dengan demikian kami tak bakal menganggap hidup kami sia-sia.”

Korespondensi dan kekuatan tulisan

Iklan yang terbit di majalah De Hollandsche Lelie itu bertanggal 15 Maret 1899. Seorang gadis Jawa bernama Kartini ingin memulai pertemanan dengan sahabat pena di Belanda yang punya perhatian akan perkembangan zaman modern dan demokrasi.

Iklan dalam kolom kecil majalah Belanda yang sehari-hari dibaca Kartini itu lantas ditanggapi Estelle Zeehandelaar, seorang feminis Belanda berusia lima tahun di atas Kartini. Stella, panggilannya, menjadi salah satu orang yang paling sering bersurat-suratan dengan Kartini. Selain dengan Stella, Kartini juga rutin bersurat-suratan dengan beberapa orang lain, seperti Ovink-Soer, JH Abendanon, serta Rosa Manuela Abendanon-Mandri (istri JH Abendanon).

Pemikiran-pemikiran lantang Kartini disuarakannya lewat tulisan, terutama surat-suratnya. Tema-tema yang paling sering muncul adalah kritik terhadap feodalisme, sikap oposisi terhadap poligami, dan kesetaraan pendidikan. Bahkan, inilah yang dapat dikatakan inti perjuangan Kartini.

Kalimat “panggil aku Kartini saja” yang tersohor itu adalah tulisannya sendiri dalam suratnya kepada Stella pada 25 Mei 1899. Ia tidak ingin gelar “raden adjeng” dilekatkan pada namanya. Ini menegaskan opininya soal kesetaraan sekaligus sikapnya terhadap adat feodal.

Selain tentang perkara-perkara tersebut, Kartini juga membahas sejumlah topik dalam surat-suratnya. Ia bicara tentang buku-buku yang ia baca, artikel yang ditulisnya, poligami, opium, agama, opresi terhadap perempuan Jawa, aturan politik kolonial yang menyengsarakan rakyat Indonesia, serta keinginannya membuka sekolah dan melanjutkan pendidikan di Belanda.

Surat-suratnya adalah bagian penting dalam kehidupan Kartini dan barangkali warisan paling berharga, yang dari sana kita bisa mengenal pemikiran dan pergelutan Kartini. Apa yang ditulis Kartini, baik dalam surat-surat maupun artikel-artikelnya, mengungkapkan betul kejernihan dan ketajaman pikirannya, juga kepiawaian Kartini dalam mengartikulasikannya.

Kelak, beberapa tahun setelah Kartini wafat pada 1904, JH Abendanon menghimpun dan mengkurasi surat-surat Kartini, lalu menerbitkannya dengan judul Door Duisternis tot Licht pada 1911. Buku ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan diterbitkan Balai Pustaka dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang pada 1922.

Baca juga:

- Mengenal 5 Pahlawan Wanita Indonesia

- Maria Walanda Maramis, Pejuang Hak Perempuan

- Sejarah Singkat Hari Pahlawan, Bermula dari Sengitnya Pertempuran Surabaya

Cita-cita untuk pendidikan

Pendidikan, terutama untuk perempuan, selalu menjadi wilayah perhatian Kartini. Cita-citanya, semua orang bisa mencecap pendidikan, tak peduli kelas sosialnya.

Saat itu, itu konsep yang sulit terwujud. Maka sebagai orang yang punya privilese akan akses pendidikan, ia merasa punya kewajiban membaginya kepada orang lain. Dari Stella ia telah belajar konsep adeldom verplicht, tanggung jawab orang-orang kelas atas. Semakin tinggi status seseorang, semakin besar beban dan tanggung jawabnya kepada orang banyak.

Pada 1903, Kartini menyatakan, “Kalau tidak mungkin memberikan pendidikan kepada 27 juta orang, maka setidaknya kelas atas bisa diedukasi dan diberi pengetahuan.”

Namun, dalam semangatnya yang menggebu-gebu untuk pendidikan, Kartini harus berkali-kali patah hati lantaran kesempatan untuk mencecap pendidikan lanjut secara formal lepas dari genggamannya. Ia mesti menjalani pingitan sehingga tidak bisa melanjutkan pendidikan jenjang menengah. Setelah itu, pernah kesempatan datang kala Direktur Batavia Hogere Burger School (HBS) untuk perempuan berjanji membantu Kartini melanjutkan pendidikan, tetapi Kartini lagi-lagi tidak diizinkan Sosroningrat karena ayahnya itu berat melepas Kartini ke Batavia.

Pada Maret 1901, Abendanon meminta pemerintah Hindia Belanda mengirim guru untuk mengajar anak-anak perempuan Sosroningrat. Namun, Sosroningrat menangguhkan ide itu. Di kesempatan berikutnya pada 1902, anggota parlemen Belanda Henri Hubertus van Kol menawarkan beasiswa untuk Kartini. Namun, dalam prosesnya, beasiswa ini justru tidak dikabulkan JH Abendanon yang saat itu menjabat Menteri Kebudayaan, Agama, dan Industri Hindia Belanda.

Bagi Kartini, pembatalan beasiswa oleh Abendanon itu adalah tragedi besar yang mengguncang Kartini secara fisik dan spiritual. Ia pun membuat rencana baru untuk menjadi guru di Batavia. Namun, pada 1903 itu seorang utusan datang menyampaikan lamaran dari Bupati Rembang, Raden Mas Adipati Djojoadiningrat.

Sosroningrat sempat enggan meminta Kartini untuk menikah, tetapi karena itu juga keluarganya dicemooh masyarakat dan Sosroningrat jatuh sakit. Bagi masyarakat, Kartini yang waktu itu berusia 24 tahun sudah terlambat untuk menikah. Kartini pun mesti menghadapi dilema yang sulit: memilih antara mimpinya atau melegakan ayahnya yang sedang sakit. Ia lalu memilih hidup yang berlawanan dengan cita-cita pribadinya. Kartini menjadi istri keempat Bupati Rembang.

Meski begitu, Kartini mengajukan syarat sebelum menikah. Dia minta diizinkan memberikan pendidikan untuk para remaja perempuan. Sayangnya, itu pun tidak berlangsung lama. Kartini meninggal di usia 25 tahun pada 17 September 1904, empat hari setelah melahirkan putranya, RM Soesalit.

Kisah Kartini dan namanya terus menyala hingga kini. Sesuai dengan ketetapan Presiden RI Sukarno melalui surat No 108 Tahun 1964, Kartini ditetapkan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Di surat yang sama, ditetapkan pula peringatan Hari Kartini sebagai hari besar nasional yang jatuh pada 21 April setiap tahunnya.