Kemajuan teknologi informasi yang sedemikian cepat di penghujung abad ke-20 membawa pula perubahan sosial budaya yang terjadi saat ini. Salah satunya, gejala post-truth. Buku Post-Truth dan (Anti) Pluralisme (2019) mengulas hal ini.

Umumnya, orang menyambut gembira abad baru yang ditandai kemajuan teknologi informasi, yang melahirkan revolusi industri 4.0. Namun, ada pula yang mengkhawatirkan dampak negatif kemajuan teknologi dan terjangan globalisasi terhadap pranata sosial atau identitas kelompok yang telah mengakar dalam kehidupan mereka.

Benturan peradaban itu juga terjadi di Indonesia. Reformasi 1998 membuka harapan baru dan mendorong demokratisasi. Namun, di samping itu, politik identitas kelompok juga mengental, khususnya yang berbasis keagamaan.

Gejala pasca-kebenaran atau post truth, yaitu orang cenderung meyakini apa yang secara emosional lekat pada kepentingan dan alur pikirnya sendiri, meluas berkat dukungan teknologi digital, khususnya media sosial. Orang bisa melakukan manipulasi realitas faktual dan mengabaikan akal sehat serta kesadaran kritis. Fenomena post truth dalam kenyataan berpotensi menghancurkan kehidupan bersama dalam keragaman. Akibatnya, sikap intoleransi terhadap perbedaan lebih mudah meluas, khususnya perbedaan agama.

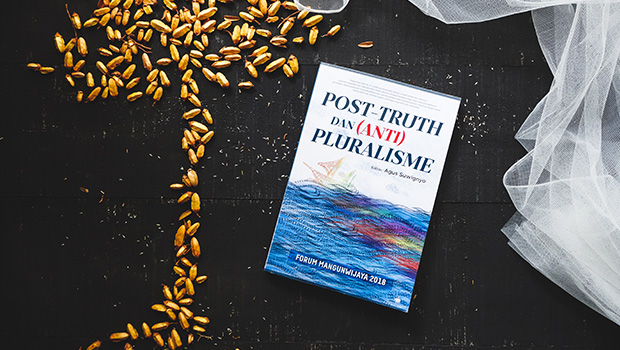

Buku Post-Truth dan (Anti) Pluralisme (Penerbit Buku Kompas, 2019) mengajak setiap warga merawat kewarasan diri dengan berbincang secara kritis tentang perkembangan (anti) pluralisme di Tanah Air. Buku ini berisikan bunga rampai yang dikompilasikan dari pertemuan Forum Mangunwijaya yang dilaksanakan di UGM pada 2018.

Buku ini mendiskusikan empat hal, yaitu akar pluralisme pasca “berakhirnya sejarah”, bagaimana menempatkan teknologi informasi secara cerdas dalam masyarakat plural, aspek yang mendukung berkembangnya sikap bineka, dan kekuatan masyarakat dalam mengembangkan sikap bineka. (YKR/Litbang Kompas)