1927.Rabindranath Tagore, peraih nobel sastra asal India itu menginjakkan kakinya di tempat yang kita sebut Pulau Dewata. Pada malam sebelum keberangkatannya ke Jawa dan Bali, ia berdoa agar pikirannya dibebaskan dari semua kepongahan, agar terbuka akan pelajaran sejati. Dalam perjalanannya itu, ia ingin mengalami dan meresapi.

Tak butuh waktu lama baginya untuk tersentuh. Tagore terkesan akan ritual ngaben, arak-arakan orang dalam upacara, para perempuan yang menyunggi persembahan di atas kepalanya, serta nyanyian dan tari-tarian. Juga panorama samudera, bukit-bukit, danau, dan pura-pura di pulau ini. Ia berkeliling Bali sambil membuat catatan-catatan pengalamannya. Desa Munduk di Kabupaten Singaraja menjadi salah satu tempat singgahnya.

Pada suratnya yang bertanggal 30 Agustus 1927, Tagore mengungkapkan, di setiap desa yang dilewatinya ia selalu mendapati upacara-upacara yang khidmat sekaligus meriah.

Perempuan dan laki-laki menggunakan pakaian dengan warna-warna yang menarik. “Seolah-olah kehidupan dari zaman purana hidup kembali di depan mata, pahatan-pahatan dari Goa Ajanta beralih dari alam seni dan urip di alam nyata.” Begitu kira-kira dikatakannya. Kisah tadi diungkap oleh Arun Das Gupta dalam buku Rabindranath Tagore in Indonesia–An Experiment in Bridge-building dan beberapa sumber lain.

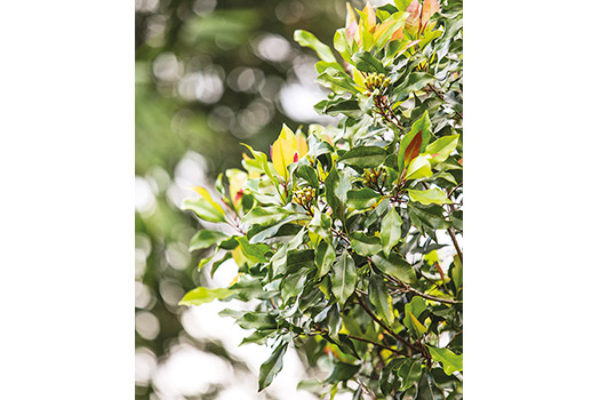

Pertengahan Juli lalu, sekitar 90 tahun dari kedatangan Tagore, kami menghabiskan sore di Munduk. Gerimis baru saja turun. Sejauh mata memandang, tampak lekuk-lekuk bukit dan lembah yang dipadati pohon-pohon cengkeh. Pucuk-pucuknya yang kemerahan menciptakan gradasi lembut pada lanskap itu.

Tak lama kemudian, dua lengkung pelangi muncul. Kian lama, busurnya kian sempurna, hampir membentuk setengah lingkaran. “Pelangi menusuk bumi!” ujar Putu Ardana, Bendesa Adat Munduk. Lalu beberapa orang sibuk menangkap pemandangan itu dengan kamera.

Dulu, barangkali Tagore tak melihat apa yang kami saksikan sekarang. Eloknya ritual-ritual upacara masih sama, tapi bukit-bukit Munduk telah berubah menjadi perkebunan cengkeh. Sebelum 1970-an, jenis-jenis tanaman budidaya sebenarnya lebih beragam. Orang menanam cokelat, kakao, bunga hortensia, dan tanaman-tanaman lain. Saat ini, jenis tanaman itu pun masih dibudidayakan, tetapi jumlahnya sangat kecil dibandingkan dengan cengkeh.

“Karena harga cengkeh bagus, semua orang menanam cengkeh. Namun, dampak berikutnya, perkebunan menjadi monokultur, padahal sebelumnya multikultur,” kata Putu. “Tahun ini panen cengkeh sangat sedikit, mungkin alam sudah menegur,” lanjutnya.

Pertanaman model monokultur memang memudahkan perawatan dan dalam jangka waktu tertentu membuahkan hasil panen yang lebih banyak. Namun, keseragaman kultivar akan mempercepat pertumbuhan organisme pengganggu tanaman, seperti hama dan penyakit. Ini bisa menyerang tanaman di periode tanam berikutnya. Sementara itu, multikultur dengan kombinasi beberapa tanaman menciptakan kestabilan biologis sehingga kesuburan tanah bisa dipertahankan dan serangan hama dapat ditekan. Yang kedua lebih berkelanjutan.

Hanya bonus

Nama Bali telah lama bergaung dalam gelombang besar pariwisata. Wilayah Bali selatan adalah pusaran utamanya. Namun, kini sejumlah wisatawan kian tertarik dengan pesona Bali Utara, termasuk Desa Munduk.

Munduk sebagai destinasi wisata sejatinya telah dimulai sejak masa kolonial Belanda. Pada mulanya ia adalah sentra kopi arabika yang dieskpor ke Belanda dan Jerman. Hingga pada 1901, pemerintah Belanda membangun sebuah tempat peristirahatan atau pesanggrahan di sini. Berada di lereng ketinggian 600-800 meter, udara sejuk dan suasana asri menjadikan Munduk tempat rehat yang ideal.

Dijadikannya Munduk sebagai pesanggrahan Belanda mendatangkan ragam perubahan. Infrastruktur dibangun, orang asing pun kian banyak berdatangan. Beberapa nama besar tercatat di sebuah prasasti yang bisa ditemui di Puri Lumbung.

Meski sempat tak terjamah kehidupan pariwisata dalam waktu lama, sejak pondok wisata Puri Lumbung dibangun pada 1992, Munduk kembali bergairah. Sekarang sudah cukup banyak penginapan berdiri di desa wisata ini. Sampai hari ini, kesejukan dan ketenangan menjadi faktor utama yang dicari di Munduk.

Putu punya perspektif yang menarik tentang pariwisata. Baginya, pariwisata hanyalah bonus dari laku merawat desa dan budayanya. “Budaya kami adalah budaya agraris. Bagus kalau masyarakat tetap bertani dengan pertanian berkelanjutan dan mengelola sampah dengan baik. Dengan begitu, wisatawan bisa datang. Melihat sekaligus belajar,” tutur Putu.

Gede Kresna, warga Desa Bengkala, menimpali, “Wisata sendiri berasal dari terminologi lama, artinya kunjungan raja ke desa-desa untuk perbaikan kualitas. Jadi, berwisata bukan sekadar pelesir. Kata itu mengalami peyorasi kalau kita mengartikannya hanya tentang bersenang-senang. Ketika pariwisata tidak bisa membawa kita pada peningkatan-peningkatan kualitas hidup, itu artinya kemunduran.”

Jika Desa Munduk benar-benar mengembangkan pertanian berkelanjutan dan kemudian dari sana mendatangkan pelancong, itu berarti desa ini sedang mengembalikan pariwisata ke khitahnya. Tidak sekadar membuat orang terhibur dan berelaksasi, tetapi juga belajar. Persis seperti apa yang dilakukan Tagore dalam perjalanannya. Ia memetik pelajaran dan pulang dengan pemahaman baru.

Salah satu catatan Tagore sangat mengena. Ia mengharapkan budaya Bali terus tumbuh dan dikembangkan. “… Tidak boleh masa lalu berhenti di depan masa kini dan menghalangi jalan untuk mewujudkan dirinya.” Pelangi masih membusur cantik ketika senja makin larut. Semoga jadi pertanda baik.

Oleh Fellycia Novka Kuaranita & Mi Rani Adityasari

Foto-foto Iklan Kompas/E. Siagian.

Artikel ini terbit di Harian Kompas edisi 11 September 2017