Orang-orang yang rutin berangkat dan pulang dari Stasiun Bogor pada rentang 1945–1949 mungkin sesekali melihat seorang perempuan muda bersama putri kecilnya di stasiun itu. Bukan untuk pergi atau pulang, Maemunah, perempuan itu, menunggu suaminya yang sudah empat tahun tidak kembali, Margonda. Nama pahlawan yang kini kita kenal sebagai nama jalan di Depok, Jawa Barat.

Margonda memang tak pernah kembali. Penantian Maemunah selalu sia-sia; tak ada satu pun gerbong kereta api yang mengantar Margonda pulang. Meski perempuan itu menolak untuk percaya karena tak pernah melihat jasad ataupun pusara Margonda, lelaki yang dinikahinya itu dikabarkan telah wafat. Ia gugur dalam pertempuran di daerah Depok dan kini gelar pahlawan disematkan padanya. Sama seperti kita, Maemunah dan anaknya, Jofiatini, hanya bisa mengenang.

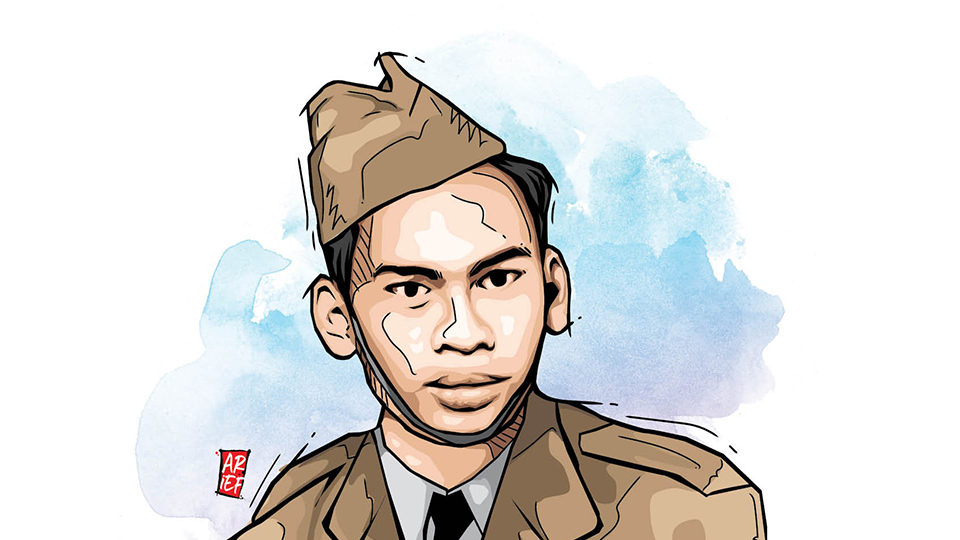

Margonda muda adalah seseorang yang berbakat dan bersemangat. Margana, nama aslinya, dikenal sebagai atlet berprestasi ketika masih bersekolah. Ia lantas menempuh studi sebagai analis kimia dari Balai Penyelidikan Kimia Bogor, yang dulu bernama Analysten Cursus.

Setelah itu, pada awal 1940, Margonda mengikuti pelatihan penerbangan cadangan di Luchtvaart Afdeeling (Departemen Penerbangan Belanda). Ini adalah kursus yang juga diikuti Agustinus Adisutjipto. Namun, pelatihan Margonda di institusi ini tidak berlangsung lama karena pada 5 Maret 1942 Belanda menyerah kalah dan kekuasaan atas Nusantara beralih ke Jepang.

Gugur di Depok

Pada masa pendudukan Jepang, Margonda sempat bekerja di lembaga pertanian di Bogor. Pada masa ini jugalah, tepatnya tahun 1943, ia menikah dengan Maemunah.

Saat Jepang bertekuk lutut karena adanya bom atom Amerika di Nagasaki dan Hiroshima pada 1945, Margonda yang berjiwa patriotik aktif di gerakan kepemudaan yang membentuk laskar-laskar. Bersama dengan aktivis pemuda lain di Bogor dan Depok, ia mendirikan Angkatan Muda Republik Indonesia (AMRI). Margonda sendiri sempat menjadi pemimpinnya. Margonda kemudian bergabung dengan anggota Batalion Kota Bogor (BKR), lantas menjadi bagian dari pasukan batalion I di Depok.

Indonesia lalu mengumandangkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Namun, tak semua rakyat Indonesia bersukacita karena berita ini. Di Depok, waktu itu, ada daerah otonomi yang dikenal dengan sebutan Het Gemeente Bestuur van Het Particuliere Land Depok. Sejarahnya, saudagar VOC yang bernama Cornelis Chastelein pada tahun 1700-an menjadi tuan tanah di Depok dan menjadikan Depok wilayah otonom yang punya pemerintahan sendiri.

Chastelein lalu mewariskan seluruh tanahnya kepada 12 marga budaknya dari berbagai suku di Indonesia. Di Depok, mereka hidup dengan gaya orang Eropa dan bertutur dengan bahasa Belanda. Mereka juga kerap disebut “Belanda Depok”. Setelah proklamasi kemerdekaan, mereka tetap enggan bergabung dengan republik baru bernama Indonesia. Inilah pemicu penyerbuan ke daerah ini oleh para pejuang kemerdekaan.

Pada 11 Oktober 1945, meletuslah huru-hara yang dikenal dengan peristiwa Gedoran Depok. Para pejuang kemerdekaan berupaya merebut Depok dari orang Belanda dan “Belanda Depok”. Namun, setelah itu pasukan NICA kembali menguasai Depok. Pertempuran kembali pecah pada 16 November 1945 di Kali Bata, daerah Depok. Lagi-lagi, para pejuang kemerdekaan berencana mengambil alih kembali Depok dalam operasi yang disebut Serangan Kilat. Margonda ikut dalam pertempuran ini. Diceritakan, sebelumnya ia naik kereta dari Bogor ke Depok.

Pertempuran berlangsung mencekam. Ketika itu, Margonda menggenggam granat di tangannya dan bersiap melemparkan senjata ledak itu. Namun, belum sempat dilemparnya, dada Margonda ditembak dengan peluru musuh. Granat itu pun meledak dan meremukkan tubuh Margonda sendiri. Jejak Margonda setelahnya tidak diketahui dengan pasti. Ada yang menyebut, pejuang berusia 27 tahun ini dimakamkan satu liang dengan pejuang lainnya setelah peristiwa itu.

Jasa Margonda dikenang dengan penetapannya sebagai salah satu nama jalan di daerah Depok. Ia memang tidak pernah kembali, tetapi abadi.